生年 康保3年(966年)頃

没年 万寿2年(1025年)頃

平安時代中期の作家、歌人。

中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。

作品例

「枕草子」長保3年(1001年)

他、和歌など

ひとこと

「枕草子」、教科書に登場しますよね。なので、学生時代に読み、学んだ人はきっと多いと思います。でも、それほどの感想はお持ちではないかもしれません。「あぁ、昔の人の日記ね」程度の方が多いのではないでしょうか。

でもね、これって、「教科書に取り上げられているのが面白い段ではないから」なんですよね。

きっと、枕草子と聞いて浮かぶのは「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、少し明かりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる」ではないでしょうか。冒頭部分で、有名。きれいな風景を描写した素晴らしい文章かもしれないけれど、見て欲しいのはそこじゃない!

例えば、「にくきもの」の段。

ここには「不快に感じるもの」が挙げられていて、以下のようなことが書かれています。

「急いでいるところにやって来て長話をする客人」

「大したことのない人が、いい気になって喋り散らしている」

「泥酔してダル絡みする人」 などなど。

これを、延々笑

まさに、今で言う、毒舌系インフルエンサーのようなイメージ笑

つまり枕草子とは、実は千年を超えてツッコミを聞かせてくれる一冊ということ。

ね?面白そうでしょ!

清少納言は、確かに教養人。でも、着眼点がすごく、感情に素直な人でもあります。ちゃんと人を見ている、日々をしっかりと生きている。そんな印象を覚えます。

枕草子は「古典」だけれど、決して古びてはいません。逆に、日常の見つめ方や人生の面白がり方を教えてくれる作品と言えるのかも。

読み終わったら、きっと「誰かに読んでほしい!」って思うのではないでしょうか。

清少納言の言葉を、次の読者へ届けてみませんか。

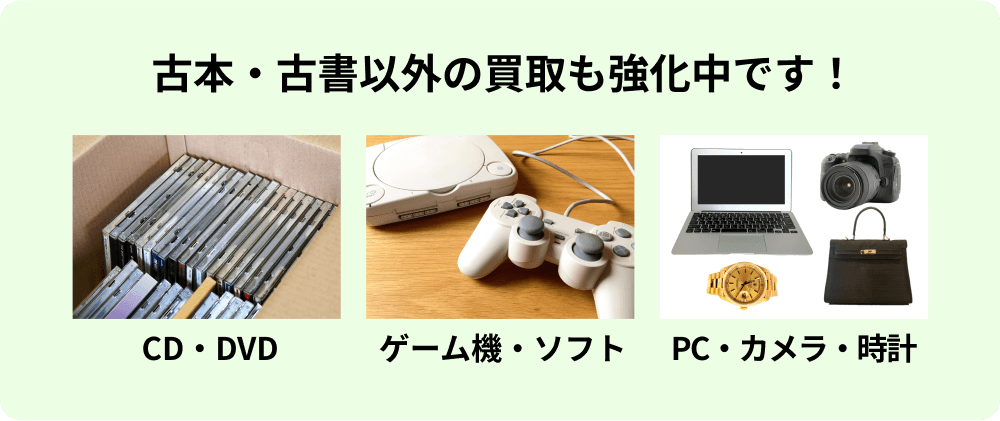

清少納言に関する物なら何でもご相談下さい。

珍しい物は高額にて評価致しますので、お気軽にご連絡くださいね。